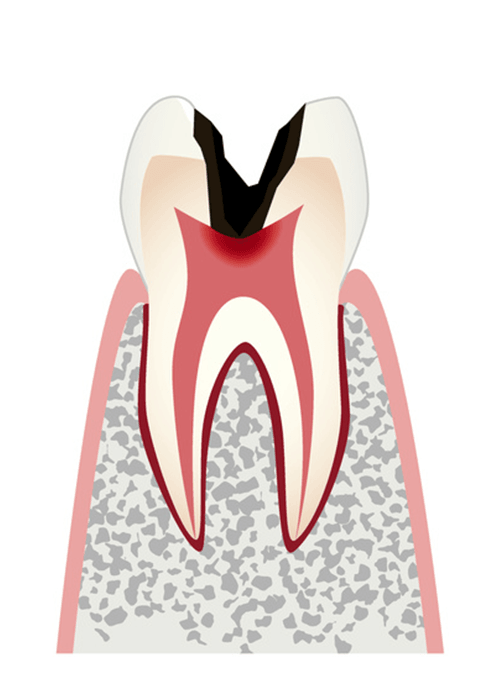

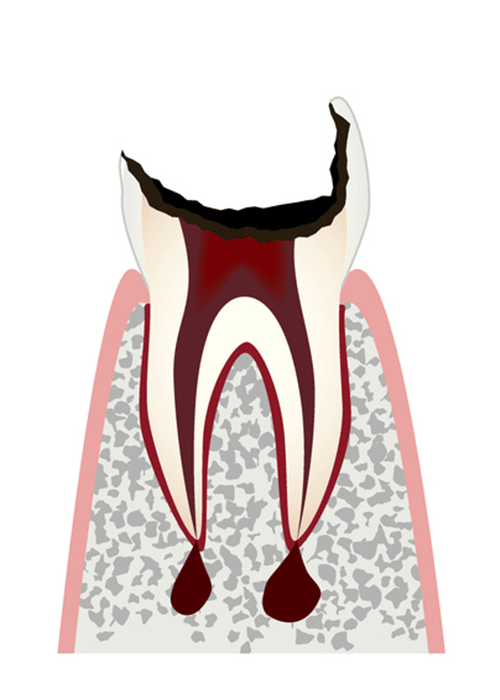

C4(caries 4) 歯冠(歯のあたま)が崩壊し歯根(歯の根っこ)まで進行したむし歯

状態

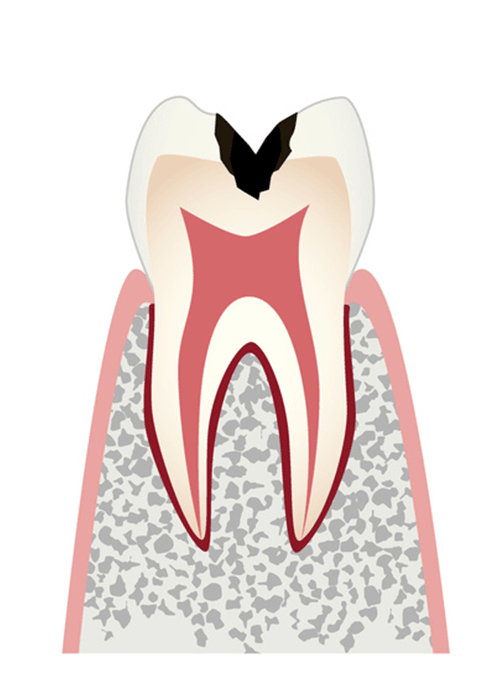

むし歯が歯の内部にある歯髄(神経)まで進行した状態です。稀に歯の内部で進行し目視しづらいむし歯が進行し神経まで到達してしまうこともありますが、多くの場合穴があいたむし歯であることが多いです。

症状

無症状→この状況に至るまでは強い痛みを感じていた場合が多いです。

腫れ→根元や歯茎が細菌感染により腫れることがあります。

痛み→感染による炎症が強いと痛みとして発現し強い症状が出てしまいます。

治療方法

抜歯

状況によっては一部根管治療(根の治療)を行って保存できる場合もあります。その場合は被せ物で補綴治療を行います。

ブリッジ(連続した被せ物)

ブリッジは、失ってしまった部分の歯を補うために、その両隣の歯を土台にして、連続した被せ物を装着する治療です。ご自分の歯と同じように噛むことができますが、ブリッジを固定するため両隣の歯を削る必要があります。このブリッジには、保険適用の金属製のものや適用外のセラミック製など、様々なものがあります。

入れ歯

比較的短期間での作製が可能ですが、硬い食べものや、粘り気のある食べ物では、しっかり噛むことができず違和感が生じることがあります。慣れるまでの時間が必要です。

インプラント

ご自分の歯と同じように噛むことができますが、インプラントを埋め込む外科手術が必要となるため、内科疾患や重度の歯周病がある方は適応外になることがあります。

- クラウン(被せ物・差し歯)

- 根管治療(歯根の治療)

- 支台築造(歯の土台⦅コア⦆)