矯正治療は、永久歯が生えそろう12歳頃を境目として、1期と2期の治療に分けられます。小児矯正は1期矯正と言われる乳歯列から始める矯正治療のことで、主に5,6歳から12歳までのこどもの時期に行います。最初に生えてくることが多い6歳臼歯が生えた頃からの矯正であり完全に永久歯に生え変わる前に始める矯正治療です。

こどもの矯正

こどもの矯正

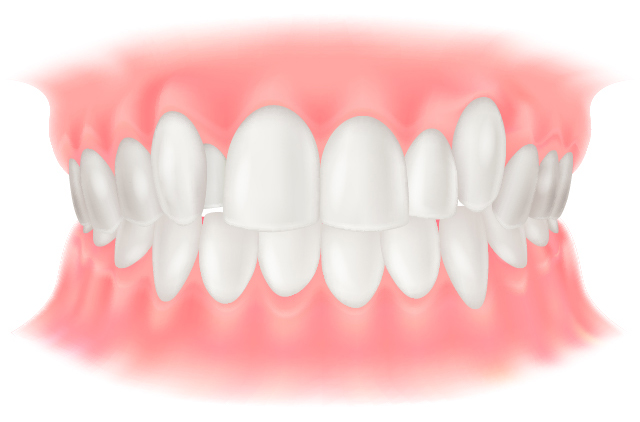

矯正治療は、永久歯が生えそろう12歳頃を境目として、1期と2期の治療に分けられます。小児矯正は1期矯正と言われる乳歯列から始める矯正治療のことで、主に5,6歳から12歳までのこどもの時期に行います。最初に生えてくることが多い6歳臼歯が生えた頃からの矯正であり完全に永久歯に生え変わる前に始める矯正治療です。

矯正治療は大人になってからでも可能ですが、乳歯の時期から始めることでいわゆる成人矯正にはないメリットがあります。成人矯正でほとんどの場合顎骨の成長は終了しており、多くの場合は歯を移動し審美性や咬合状態の改善を図るのが目的となります。顎骨を修正する場合は手術適応症例となるため大掛かりな矯正となることが多いです。それに対して小児矯正は顎骨の成長が終了しておらず、成長期の顎の成長を促進・抑制ともにコントロールしながら行えることが大きな利点です。個人差はありますが、顎骨の成長は上下で異なり先に上顎の成長のピークを迎えた後、下顎のピークは身長と同様な成長曲線となります。小児期においても上顎の歯が出ているいわゆる「出っ歯」であったり、下顎が上顎より前方に成長する「受け口」などの傾向が見られるため、成長をコントロールするには良い時期です。また絶対ではありませんが、両親の骨格が遺伝的要因として影響する場合があり、例えば受け口の方のこどもが同様な成長を予測できることもあります。

近年のこどもたちは個人差はありますが、顎が小さくなってきているが歯は大きいという特徴があります。顎の成長が思ったように得られない結果、歯が生えるスペースの不足により歯が真っ直ぐに生えなかったり前後した位置で生える結果となります。小児矯正はこの顎と歯の不調和を歯を動かすことはもとより、顎骨の成長を利用することで前後的な不調和を少なくすることが可能です。さらに生えるスペースを確保することで抜歯をせずに矯正を行える可能性が高まります。成人矯正で歯を並べるために抜歯を必要とすることが少なくありませんが、歯を並べるスペースを確保できるため抜歯を回避できることや歯の生える位置の歪みを防ぐことができることが大きなメリットといえます。

顎の発達も視野に入れながら整えることで、最小限の負担で成人矯正にはない大きなメリットが期待できます。お子さんの出っ歯、受け口、かみ合わせなど、些細なことでも気になる点がありましたらお気軽にご相談ください。

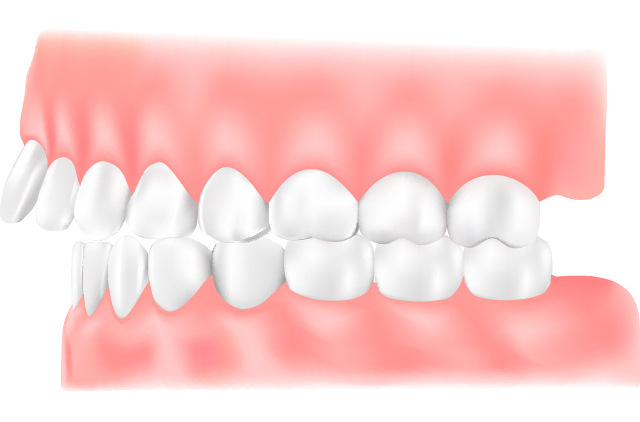

上顎前突(じょうがくぜんとつ)

上顎の前歯が前に傾斜していたり、突き出ていたりする状態で、いわゆる「出っ歯」と呼ばれる状態です

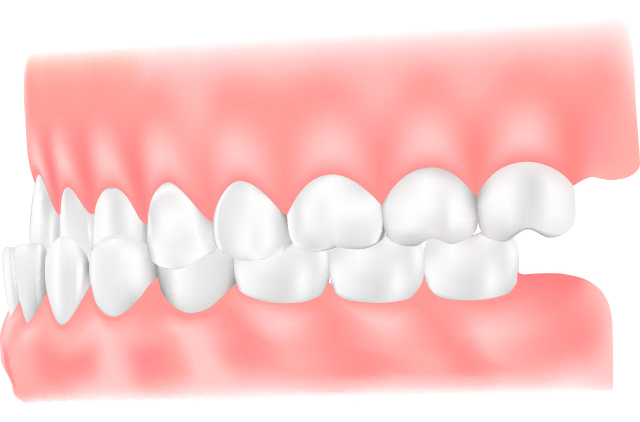

下顎前突(かがくぜんとつ)

下顎が上顎よりも前に突き出ている状態で、かみ合わせが反対になる場合があります。「反対咬合」、あるいは「受け口」とも呼ばれる状態です

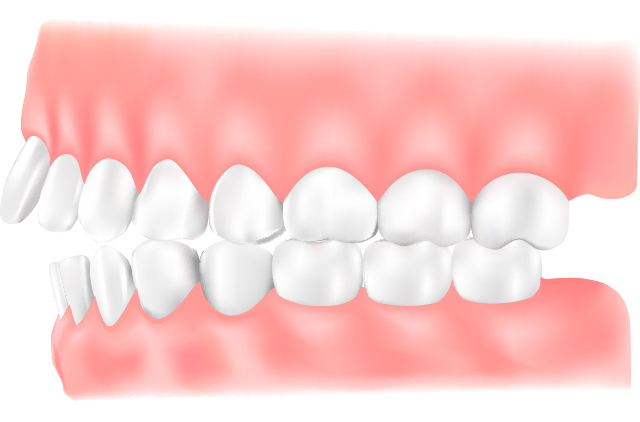

上下顎前突(じょうかがくぜんとつ)

上下の歯が前に出ている状態で、口唇が自然に閉じられない場合や口唇厚く見えてしまう場合があり、歯が原因の場合と骨格が原因の場合があります。

いわゆる「出っ歯」の状態の1つです。

叢生(そうせい 例;乱ぐい歯・八重歯)

歯並びが前後に並んだでこぼこな状態で「乱ぐい歯」、「八重歯」などの状態です。顎が小さく歯が生える十分なスペースがないため、歯と歯が重なり合ってしまうことが大きな原因の1つです。

開咬(かいこう)

上下の歯を噛み合わせた時に奥歯の一部のみがかみ合って、それ以外はすき間ができる状態で、上下の歯がきちんとかみ合わない状態です。前歯でかみ切る動作などが難しいことや、前歯の機能を使用できないため奥歯のみ負担が増えることにより将来的に奥歯を失いやすい噛み合わせです。

過蓋咬合(かがいこうごう)

上の歯が下の歯に深く被ってしまっている状態です。このため顔が短く見えることがあります。上下の歯が過剰に接触し、歯を傷つけてしまうこともあります。

交叉咬合(こうさこうごう)

部分的に上下の歯のかみ合わせが反対になった状態です。歯に過度の力がかかり歯根吸収や咬合干渉を引き起こす可能性があり、筋や顎関節のバランスに影響を与えることにより顎関節症を引き起こすこともあります。

歯並びやかみ合わせが小児の代表的な悪習癖としては、吸指癖、咬唇癖、咬爪癖、異常嚥下癖、舌突出癖、口呼吸、歯ぎしりなどがあります。

以下の項目をチェックしてみてください。

当てはまる項目がある場合は歯並びに影響を及ぼす可能性もあるため注意が必要です。

小児矯正では、歯並びや顎の成長に悪影響を与える癖や姿勢、食習慣などの改善も行います。また、口周囲の筋肉の訓練を行うことで、筋肉や骨格の健全な発育を促します。この筋機能の訓練は、矯正治療が終わった後の「後戻り」を防ぐ効果も期待できます。

歯並び、かみ合わせ、骨格の状態を細かくチェックし、お子さんに合わせた装置を用いて矯正治療を行います。小児矯正の矯正装置には、大きく分けて「可撤式矯正装置(取り外し式装置)」、「固定式矯正装置」、「顎外固定装置」があります。

総入れ歯のような床(しょう:顎に密着する部分)を固定源にして、少しずつ歯を動かしたり顎を拡大したりすることで、歯並びやかみ合わせを整えていきます。装置中央にあるネジを回すことによって顎の横幅が広がります。歯の生え変わりの時期は、土台の顎の骨を拡大しやすく、将来の歯のでこぼこも予防できる可能性が高い装置です。

バイオネーターは、下顎を前方に成長させて歯並びやかみ合わせを整える装置です。出っ歯の症例に使用することが多いですが、出っ歯であれば必ず使用するというものではありません。下顎の成長が悪いといった症例が良い適応となります。

舌と唇のバランスが悪く、受け口になってしまった3~5歳のお子さんに使用します。マウスピース型の装置を就寝時に着用していただき、舌圧と口唇圧のバランスを整えます。

固定式矯正装置は、お子さんの意思にかかわらず常に装着されていますので、可撤式矯正装置(取り外し式矯正装置)と比べて効果が出やすい特徴があります。

歯列の横幅を広げる装置で、可撤式矯正装置の床拡大装置と役割は同じです。

上顎の骨を土台ごと横に拡大して、上顎自体を大きくする装置です。上顎の真ん中には正中縫合といわれる骨の接合部があり、装置中央にあるネジを回し装置を拡げていくことでその部分が開いてきます。クワドヘリックスや床拡大床装置と異なり、骨ごと広げることが可能です。上顎が小さい、受け口のお子さんが対象になります。

リンガルアーチは太い針金に細い針金(弾線)が付いており、この弾線を調整して歯を動かします。色々な使い方がありますが、主に歯を前に出すときに使用します。受け口の症例に使用することが多い装置です。

舌を前に出す癖(舌癖)があると、舌で前歯を押してしまい前歯がかみ合わなくなることがあります。これを開咬(かいこう)といいますが、タングガードはそのような症例に用いられる装置です。

上顎骨を前方に成長させる装置で、上顎骨の成長が悪い受け口の症例に使用します。

頭に装着するヘッドギアと口の中に装着する金具を組み合わせた矯正装置です。主に上顎の過成長が原因で、出っ歯になっている症例に使用します。上顎の成長抑制のほかに、上顎大臼歯を後方に移動させて上顎前歯を後退させるためのスペースを作る目的でも使用します。患者様の年齢によって使用目的が異なる装置です。

チンキャップは下顎の成長を抑制する装置です。顎に装着するチンキャップ、頭に装着するヘッドキャップ、それらをつなぐゴムバンドから構成されています。ゴムバンドの調整や交換によって、チンキャップ部分にヘッドキャップの方向から引っ張る力をかけ、下顎の成長を抑制します。下顎の過成長が原因で、受け口になっている症例に使用します。

小児矯正では様々な種類の装置を使用します。しっかりと診断を行い、その診断に基づいた装置を適切に選択することが重要です。

TOP