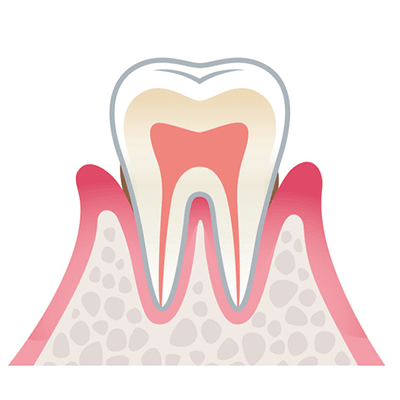

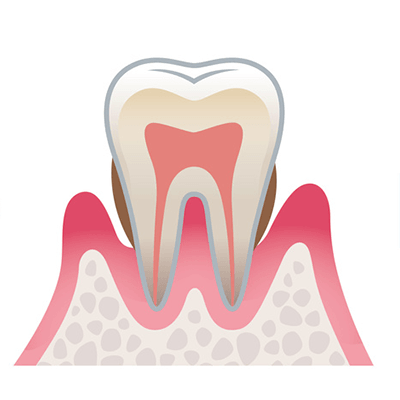

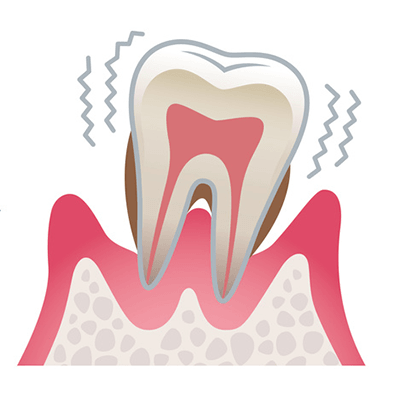

歯周病と聞いて多くの人は歯茎が痩せる病気とイメージするのではないでしょうか?歯周炎(歯周病、歯槽膿漏)の説明をすると『歯茎が痩せる』というキーワードを多く伺います。歯周炎は歯の周りの炎症と書きますが、この字が示す通り歯牙周囲の組織が炎症を起こしている状況を指します。歯周炎の前段階として歯肉炎という状況があります。歯肉炎は歯肉(歯ぐき)のみに炎症が止まっている状況のことです。それに対して歯周炎は歯周組織という4つの組織(歯肉、歯槽骨、セメント質、歯根膜)に炎症が及んでいる状態です。歯ぐきが痩せたという状況は、すでに歯を取り囲んでいる骨(歯槽骨)が吸収している状況であり、どちらかというと骨の病気というイメージを持たれた方が良いかもしれません。歯と歯ぐきのすき間(歯周ポケット)から細菌が侵入し、歯肉に炎症を引き起こしたり、歯を支える骨(歯槽骨)などが溶けたりする病気です。

歯周病治療